精選書摘

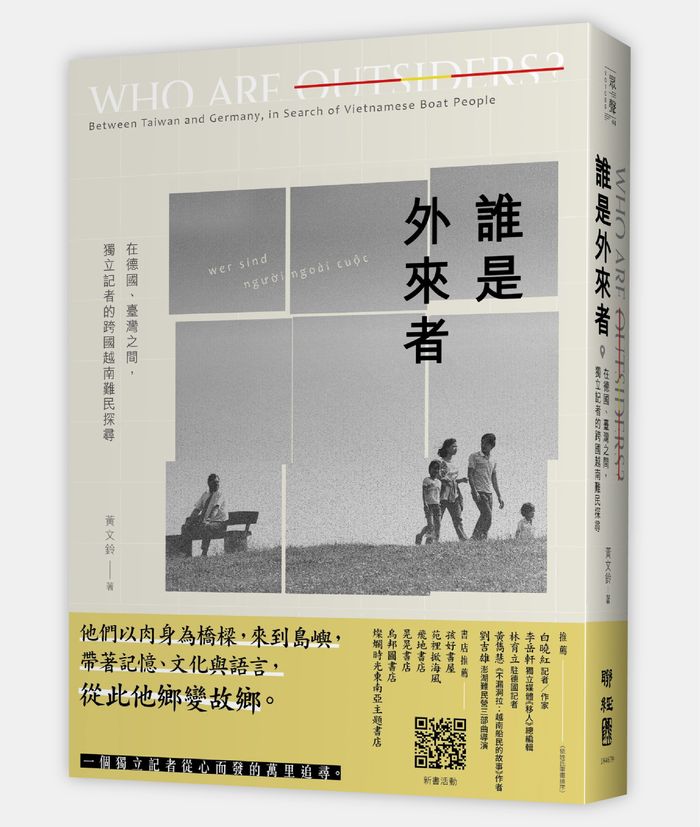

本文為《誰是外來者:在德國、台灣之間,獨立記者的跨國越南難民探尋》部分章節書摘,經聯經出版授權刊登,文章標題、內文小標經《報導者》編輯改編。

作者黃文鈴長年往返德國與台灣,也曾在《報導者》刊登難民系列報導。本書中,她採訪超過50位越南移民,聽他們述說驚心動魄的親身經歷,書中並陳西德、東德、台灣三地接收越南移民的方式、政策,探討理想的族群融合可能之道。

隨著越南移民定居德國、台灣社會逾40年,我們是否真正探究他們的歷史?是否還以外貌、膚色、口音區分「你」與「我」?作者逐步找尋,當膚色與文化截然不同的外來移民嘗試融入一個新的國家,我們能給出哪些答案?本篇書摘中,便以德國拿撒勒之家作為探討案例。

「我人在哪裡,哪裡就是德國。」──德國作家,托馬斯・曼(Paul Thomas Mann)

回過頭來看,這波落腳西德的船民,以及他們在東德做工的同胞,甚或是在德國土生土長的下一代,出於不同的歷史因素,歷經了或深或淺的社會融合。

再往我們島內觀看,幾乎在同個時間點來到台灣的越南華僑,同樣經過了一波融入台灣社會的掙扎,如今散落在台灣各處。

然而,得具備哪些條件才算是成功融入當地社會?有成功的方程式嗎?政府與民間要如何幫助移民,才能讓他們更融入當地社會?這些被接納的移民們,可能為收容國帶來哪些助益或回饋?

上述這些問題,也許能從這一章將介紹的北德小鎮諾登(Norden)獲得最佳解答。

這座總面積僅106平方公里的臨海市鎮,在1978年底迎來一批陌生的亞洲面孔,自此改變了當地的命運。靠著以包容思維出發的融合措施,這群難民與在地形成緊密的網絡,如今越南船民成為當地旅遊業不可或缺的力量,甚至坐擁鎮上多座旅館。越南移民們為這座小鎮的付出,更贏得居民的普遍尊敬與肯定,諾登鎮無疑是德國近代移民史少見東西融合的成功實證。

他們是怎麼做到的?

1978年12月4日,德國北方一個叫諾登的小鎮,響起一陣電話鈴聲。

這通電話很不尋常,是從下薩克森邦(Niedersachsen)總理辦公室打來的。當時才創立拿撒勒之家(Haus Nazareth)一年多的席維特(Roman Siewert),接到邦總理阿爾布雷希特親自來電詢問,「能不能撥出50個空床位?」席維特和當地政府行政部門一番討論過後,慨允提供151個床位,給前一天剛落腳漢諾威機場的越南船民。

這批西德史上首度收容的越南船民,是西德政府隨後陸續接收40,000多名船民的開路先鋒,一共163人,其中包括72名孩童,都是「海鴻號」船難的生還者。

當時包括席維特本人都還不知道,拿撒勒之家──這座過去從未收容過難民的療養園區,未來將擔綱越南船民成功融入德國社會的關鍵角色之一。

這群從亞熱帶國家來到西德的越南移民們,提著簡單的行囊,先被帶到位於下薩克森邦的弗里德蘭難民營(Grenzdurchgangslager Friedland)──這座大型難民營直到1980年代中期,總共約接待過4,500名越南船民──接著經過身分登記等行政手續,幾天後再被轉至拿撒勒之家。

這裡是他們在西德的第一個長期落腳處,也以此為起點,開始認識關於德國的一點一滴。

直到席維特答應阿爾布雷希特的請託,這座療養機構才搖身一變成為收容難民的中途機構。

自1978年12月11日,首批88名越南船民從弗里德蘭難民營乘著巴士來到拿撒勒之家,其後20年間,拿撒勒之家收容了3,155名船民,超過下薩克森邦接收越南難民總數的一半,在西德推動越南移民融合的工作上,扮演極關鍵的角色。

除了越南船民,1978年底至1998年間,拿撒勒之家同時收容共1,008名其他國籍的難民庇護申請者,與1,322名身旁無成年人陪同的未成年難民(Unaccompanied minors)。

這座療養園區的大家長席維特,被越南船民們暱稱為「羅曼爸爸」,高大的身軀、和善的笑容,對住民與員工皆真誠流露關心,許多人即使已經離開多年還是會特地回來探望、敘舊,或是寄照片、信件與他分享近況。

席維特更因創辦拿撒勒之家以來,長年對於越南船民與難民的付出,於1986年獲得德國聯邦政府頒發「德意志聯邦共和國功績勛章(Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland)」。這枚勛章用以表彰對於德國政治、經濟與社會文化方面,有重大貢獻的人,足見席維特在收容難民事務所獲得的肯定。

本書撰寫期間,我與席維特取得聯繫,當時距離該園區收容首批越南船民已逾40年,我想了解當年來到拿撒勒之家的這些船民,身為最早一批抵達西德的越南難民,他們後來在德國的境遇如何?

經過簡單交涉後,我們相約直接在園區裡會面,2019年8月我便與攝影師一同前往諾登一探究竟。

位於德國西北部的下薩克森邦,西邊與荷蘭接壤,北邊臨海,諾登即是其中一座靠海的小市鎮,因緊鄰2009年被聯合國教科文組織(UNESCO)列入世界遺產的瓦登海(Wattenmeer),旅遊業相當盛行。其中從事旅遊業的業者與員工約4成都是越南裔,甚至持有當地數家旅館。

諾登如今有27,000名居民,分為12個區,其中位於西北邊的諾爾登堤岸(Norddeich)即是拿撒勒之家的所在地。

在員工一路帶領之下,我到達位於頂樓、創辦人席維特的自宅兼辦公室。儘管2年前他因屆高齡70歲,已卸下負責人身分,每日仍如常關心拿撒勒之家的運作。

席維特收藏著許多相關歷史資料,並牢牢記著背後的故事。他隨手翻出一張老照片,一群越南移民父母與9個孩子笑著站在拿撒勒之家前合照。「這是1978年12月下薩克森邦接收的難民,這些孩子有些現在已經當上醫生了。」

他再抽出另一張照片,一群穿著白領藍衣、戴著護士帽、胸前別著紅色十字徽章的護理師,坐在巴士裡像是正準備要出任務。席維特指著左下角唯一的亞洲面孔說,「這是我的好朋友文萍(音譯),她就讀護理學校,是一名專業的護士。」

文萍是被拿撒勒之家收容的越南船民之一,靠著自己力爭上游,說著流利德文,最後成為下薩克森邦威廉港醫院(Klinikum Wilhelmshaven)的專職護理師。

像她這樣的例子並不少見,拿撒勒之家擔綱起協助難民社會化的關鍵第一站,培養他們踏入德國社會求職或求學的基本技能,學習德國的價值觀,奠定這些難民成功融合的基礎。

最後呈現出的結果是,諾爾登堤岸區、諾登市,甚或擴大到下薩克森邦,皆有許多曾待過拿撒勒之家的難民,靠著自己的力量,達到某個專業領域的成就,像是當牙醫、從事觀光業,或是成為像文萍一樣的護理專業人員等,不僅擺脫最初需要靠政府救濟的貧困,對德國社會而言更等於培養出一群技術人才。

席維特接著站起身來,引領我們走到寬闊的陽臺,從這裡俯瞰拿撒勒園區。園區正中央是一座教堂,當初難民居住的33間平房、數座提供給遊客的度假小屋、28間公寓,以及13年前興建的老人住宅,則交錯散落在園區內。

如今園區內看來閒適的休閒氛圍,很難想像當初收容難民時,這裡的忙碌程度可是每天都像在打仗。席維特透露,他們一開始僅有320個床位;在1981年高峰期,卻曾一度住了來自18國的333名難民,全園區僅有8名員工,每天從早到晚忙個不停,難得有閒暇的時刻。後來組織逐漸上軌道,員工人數如今多達130人。

我們回到有著寬敞沙發的辦公室內,席維特拿出一疊文件與書信,「這是當初政府給我的第一封信件,以及之後簽署的合約。」

由於當地政府也是第一次收容越南難民,和席維特同樣從摸索中學習,因此最初並未給予拿撒勒之家任何規範,讓席維特完全按照自己的意思放手去做。

一開始,雙方僅簽3個月合約,期滿再延長了3個月,陸續又延長半年、1年期限後,終於獲得5年合約,制度也逐漸完善。

他再遞給我一本塞得滿滿的資料夾,「這是當時住在這裡的越南難民名冊。」翻開一看,裡頭詳細記載住民的國籍、姓名、抵達日期,名冊裡也包括來自阿富汗、黎巴嫩、敘利亞、伊朗,以及前南斯拉夫、非洲、中美洲國家的難民。

席維特坦承,從接下這個任務到首批船民實際抵達拿撒勒之家,只有短短5天時間。最初他對越南的文化、宗教、社會關係,像是婚姻制度、越南人的食物喜好等,「一點頭緒都沒有。」

當時西德不如現在容易取得異國料理,亞洲食材並不普遍。席維特最初一視同仁,按照德國傳統飲食習慣,早餐跟晚餐提供冷麵包,唯有中餐才提供熱食,以馬鈴薯料理為主食。

越南船民吃了整整2週的冷麵包後,有一天席維特像是想通了什麼,特地煮了一大鍋熱騰騰的粥湯,向每週都會開著小貨車到鎮上兜售異國食材的荷蘭男子買了一瓶魚露。從那天開始,拿撒勒之家每天早晨都提供亞洲口味的熱食,漸漸撫慰了這群遠道而來、家鄉遠在千里之遙的船民,他們受凍的心靈彷彿也漸漸融化。

席維特微笑說著:「從那時候起,船民們覺得自己就像在家裡,之後一切便漸入佳境。」

就這樣,席維特逐漸摸索出與船民們相處的心得,受訪時他扳著手指數著,拿撒勒之家試著替這些離鄉背井的人做到的5件事:依照他們的文化提供食物;讓他們彷彿身處家鄉;尊重不同宗教與音樂;妥善照顧孩子,因為只要小孩開心,父母也會跟著開心;尊重老人,保有他們的尊嚴。

這些原則看似簡單,但蘊含最重要的觀念,就是彼此尊重。讓來到新國家的人,即使被迫抽了根、離了土,還有保有自己原生文化的可能性,否則只怕淪為失落的異鄉人。

而透過與越南船民的相處,他才體認到,並非如今德國右翼政黨另類選擇黨(Alternative für Deutschland, AfD)所聲稱的,外來移民必須得成為德國人。相反的,是移民在德國仍得以保有他們自己的身分認同。

席維特再強調,離開家鄉的人會帶兩樣珍貴的東西:家人的照片與自己的信仰。儘管拿撒勒之家具有自身的宗教色彩,但住在這裡的人,仍保有宗教自由,這項基本權利並未被剝奪。

他指出,拿撒勒之家能夠運作順利的祕訣就是:來到這裡的難民看見,自己跟家人能如常祈禱,在這裡所有的文化皆獲得接納,他們便能安心住下。這也是為何此處始終沒有警察駐守、不需戒備森嚴的守衛,更從未發生過右翼激進分子的抗議滋擾事件。

不僅如此,拿撒勒之家每週固定召開住民會議,同時聘請3到4種語言的即席口譯,包括越南語、英語、印尼語等,講述德國日常生活文化,像是學校教育的重要性、守時的觀念等,讓住民耳濡目染,了解德國社會運作的基本規則,為未來離開拿撒勒之家、踏入社會做足準備。

人落腳了,心也逐漸安定下來,再來要處理的是更深層的問題。

席維特說,一開始人是接進來了,但要如何幫助一群飽受戰爭蹂躪、逃過海上劫難卻仍身心受創的難民,大家都沒有頭緒。

他因此親赴法國巴黎取經,請來創傷治療專業的心理治療師,協助仍受戰爭夢魘所苦的難民。除了園區本有的協助外,更成立專屬諮詢中心,提供越南難民心理諮商服務。這項創舉溫柔善待仍困在創傷中的船民,透過一次次的談話與引導,將束縛在心上的過往,一一卸下,才有逐漸痊癒、敞開心胸展開新生活的可能。

不僅如此,席維特不想採取一般與世隔絕的難民收容所管理方式,他反其道而行,主動向左鄰右舍尋求連結,打造出綿密的在地網絡:首先,日常用品一律都在當地店家購買,增加商家收入;再來,與在地農家合作,請他們定期提供雞肉與豬肉;此外,凡園區增建修繕住宅建物,一律只聘請當地工匠。

如此一來,既有助本地經濟、創造當地工作機會,居民藉著上述互動能更加了解也認同拿撒勒之家的工作,對認同越南船民來到他們家鄉,也進而邁進了一大步。

席維特強調:「這裡是我的家,每樣東西都在當地購買,這點對我而言相當重要。」如此不僅能增進在地居民對於難民進駐的正面態度,反之,當地人從這些管道賺到錢,對他們的工作也會更加包容。

要維繫好這張友善且健全的在地網絡,難民本身的態度也很重要。住在拿撒勒之家的難民們,不得喝酒、賭博,得學習遵守德國的生活規範,例如規定晚上10點過後聽音樂要轉小聲、不得隨地亂丟垃圾。

有一次,一群越南移民偷偷從前門進來扛了一箱啤酒,席維特看到了,立刻走到陽臺對他們大喊:「帶著東西回去!(Zurück, damit!)」他們嚇壞了,趕忙從前門出去。

席維特說起這段往事,促狹地說:「故事還沒完。他們後來試著從後門進來,被我當場抓包!」

他解釋,會規定園區內不能喝酒,是怕有人酒量差,若喝酒鬧事會打壞和鄰居的關係,毀了好不容易建立起來的信任。

在他擔任負責人的40多年裡,拿撒勒之家一直是開放性的園區,不刻意以圍籬或高牆阻隔四周,住民們有機會接觸外界,而非只關在封閉環境裡,彷彿平行世界。

在少數幾次越南住民與周遭鄰居發生衝突或誤解時,拿撒勒之家也絕對是第一聯絡人,協助雙方釐清真相、解決問題。「始終都試著在鄰居與難民之間搭起一座橋梁」,認真看待與附近居民的關係,讓他們感到備受尊敬,是席維特在訪談間多次強調的重點。

拿撒勒之家內部甚至成立專屬基金,用於邀請周遭居民來園區與住民一同用餐的餐費,越南年輕女孩穿著傳統服飾,大家一起唱歌跳舞,回饋感謝德國民眾在這一波越南難民潮的捐款與幫助,也讓周遭居民有更多接觸這群新移民的機會。如此一來,「難民」或「船民」才不會僅是電視、報紙上的陌生名詞。

在媒體形象經營方面,拿撒勒之家仍然強調「在地優先」,認為地方性的報紙才是最具影響力的傳播媒體。

席維特的原則是只接受當地媒體採訪,像是諾登或是園區所屬的奧里希(Aurich)行政區轄內媒體。德國知名電視新聞節目「每日新聞」(Tagesschau)、《明鏡週刊》等全國性主流媒體,都曾對拿撒勒之家的成功感到好奇,希望能前來專訪,但都被他一口回絕。

這是經過深思熟慮的決定。他神情嚴肅地說:「我沒有忘記我的德國人民,那些深陷貧窮、沒有正當工作、薪水不高,或是那些青春期即父母離異的人們。」

他直覺認為,要穩固組織的運作,保障內部百來位員工的工作,最好保持低調、不要有過多公開曝光,如此才是上策。後來,德國發生一樁針對越南難民收容所的縱火案,證明了他的顧慮並非空穴來風。

拿撒勒之家開始接收難民後,席維特特地去拜訪諾登在地超過百年歷史的大報《東弗里西斯快遞報》(Ostfriesischen Kurier)總編輯索滔(Basse Soltau),詳細說明未來這座園區的經營計畫,讓對方對於拿撒勒之家的工作有一定了解,自此建立友好關係。

就在席維特初次拜訪索滔一年後,1980年8月,漢堡(Hamburg)發生一起德國右翼極端團體「德國行動組織」(Deutsche Aktionsgruppen)發動的縱火事件。3名新納粹分子選中某座住有200多名越南難民的宿舍,大喊著「外國人滾出去」,朝著窗戶扔擲燃燒彈,火勢很快蔓延開來,2名熟睡中的年輕越南難民不幸因此傷重不治。

這兩人即來自本書第1章提及,《時代週報》從比東島帶回的那批難民。他們逃過了越共、躲過了船難,卻沒有料到最後會喪生於所謂民主安全的國家。

縱火犯很快就落網,最後坦承是因為讀了一篇關於難民收容所的報導因而心生怨恨,才針對越南船民下手。

席維特親自參加了這2名船民的葬禮。他難過地思索著,儘管在當時如此激烈的種族攻擊仍算少數,但若處理不當,恐怕這股仇恨會渲染開來,不僅可能造成更多傷亡,對於他們推展社會融合工作恐怕更加困難。

上述的事件僅是拿撒勒之家多年從事難民融合工作以來,諸多插曲中的一個波折,往後席維特因此更加小心,避免接受全國性電視採訪,成為無辜的種族歧視攻擊目標。「因為我知道有些處於劣勢的德國人,對接收難民這件事並不開心,」他說。

如同2015年德國敞開大門,讓百萬名中東難民棲身,有人贊成也有人質疑。拿撒勒之家最初收容難民同樣遭到部分居民反彈。席維特說,「這是人性本質,對於不了解的,自然會感到害怕。」

面對外來種族截然不同的文化思想、語言背景、宗教習俗,甚或吃食等日常習慣都與在地人有極大差異,要做到兩個群體都相互認同,和平相處在同一塊土地,自然需要長時間的互動與溝通,才有可能改變或扭轉原先的誤解。

反觀近來這波難民潮,許多德國民眾平時沒有接觸中東難民的機會,缺乏了解與近距離互動接觸,若再加上右翼分子的刻意仇恨煽動與僅接收新聞的負面報導,那麼他們對「難民」的想像,便難以避免局限於僅有單一面向。這也是為何席維特始終強調:將難民與外界隔離、沒有與其他種族接觸的機會,再加上語言隔閡,才是難民問題的根本主因。

換言之,隔離與劃清界線並不能解決問題,反而是在製造問題。

反其道而行的拿撒勒之家,因為席維特的包容思維,不在園區外圍築起籬笆或圍牆,反倒努力不懈持續搭建起越南移民與當地居民的互動橋梁,我認為這才是拿撒勒之家能作為融合典範的關鍵要素。

隔離的高牆一旦被豎起,就得花上數倍的時間才可能將那擋在外來移民與在地居民間的一磚一瓦拆下。拿撒勒之家的例子跳脫了族群融合是由政府政策主導的普遍思維,以一己之力證明了移民們在平等對待、適性發展、積極拉近與在地社群的距離等條件下,成功融入當地社會的可能性,進而對收容國的好處不可言喻。

為了更加了解當時越南船民與諾登居民實際相處的情形,我聯繫了持續協助越南船民募款興建「船民會所」(Forum Boatpeople)的提都費德文物館(Dokumentationsstätte Gnadenkirche Tidofeld)館長波納(Lennart Bohne)。

2019年8月探訪漢諾威圓覺寺時,我意外發現一張籌募越南船民會所的宣傳單,上面是一張載滿船民的難民船黑白照片,搭配德文與越南文並陳的文字說明。簡單描述了船民們希望能有一個固定場所,常設展覽關於諾登自1978年來收容3,000多名船民的珍貴歷史文物與口述記憶。簡章最後留的聯絡對象,即是提都費德文物館。

熱心的波納本身也是出身諾登,他很快替我聯繫了幾名仍住在諾登的前船民,並建議我一併拜訪曾在2017年9月至2018年4月展出特展「從越南到東弗里斯蘭」的東弗里斯蘭茶博物館(Ostfriesische Teemuseum)。

我們的諾登之旅於是從東弗里斯蘭茶博物館出發,這裡平時展出當地茶葉文化與相關茶具,不定期舉辦特展,主題並不局限。

時任館長史坦格(Matthias Stenger)2011年上任,他和太太從科隆(Köln)的家搬來,驚訝地發現諾登鎮上竟然住著許多越南人。「這是我跟這個族群的第一次接觸。」他坦言自己先前根本不熟悉船民。1976年出生的他,儘管曾在求學階段讀過越戰那段歷史,但「這些人的逃難經歷不存於教科書內。」

2015年他跟這個族群更近一步接觸,也間接激發船民會所計畫。

那年年初,因應敘利亞內戰衝突加劇,一波即將席捲歐洲多國的難民潮正向德國漸漸逼近,難民議題出現在德國媒體上的頻率也逐漸升高。史坦格當時想,身為一座博物館,如何讓激烈的政治討論降溫,進而回歸到最初對人的關懷?

他想到諾登鎮上為數眾多的越南移民,其實與近年冒險渡過地中海的中東難民有許多相似之處。他指出,兩者都有共同的名字:船民。

「他們都搭船而來,如果你朝著地中海拍一張照,將它轉成黑白照,不近看那些難民臉的顏色,(會發現)兩者非常類似。」

再來,越南船民是德國繼二戰後收容東歐難民以來,最大一波的難民融合。和中東難民一樣,他們與德國本地的文化背景、宗教信仰差異極大,兩者最初同樣一句德文都不會說、可能只會一點點英文。

德國社會普遍公認越南移民是德國史上最成功的移民融合例子,史坦格思索:有沒有可能,可以藉由了解當初越南人的融合過程,更進一步體會現今中東難民融入社會的難處?並在不同的時空背景之下,複製其中的成功經驗?

他因而發想一場以諾登當地越南船民為主題的特展,大規模訪問當初的船民、船民的孩子、透過家庭團聚來德的家人、在拿撒勒之家工作的員工、天主教教堂的義工以及80年代從事難民融合工作的人們。

史坦格最後催生了2017年9月起,於茶博物館展出為期7個月的《從越南到東弗里斯蘭》特展,除了訪談內容,也展出船民逃難途中使用的器具,像是羅盤等,以及過往諾登相關的珍貴老照片。

他解釋,舉辦展覽的當下,德國社會氛圍非常反難民,但中東難民們最初徒步抵達德國時,有數千名德國民眾站在月臺邊鼓掌歡迎,當時溫馨包容的氣氛令人動容,整個社會與報章媒體也一致力挺難民。

從張開雙臂歡迎到反對,德國社會主流民意180度的大轉變,也是這兩波難民潮的相似點之一。

儘管相似點這麼多,但為何目前中東難民的融合程度似乎尚不如越南船民?史坦格認為,這其實是人們的迷思,若單單將焦點放在國籍本身,認定因為是越南人所以才會成功,是非常危險的解讀。「也許我們應該退一步看,他們都是難民,有堅強的,也有不堅強的。」

席維特也同意這個論點,他強調,外界普遍認為越南船民是比中東難民更好的難民,但他強烈反對這項說法。

「這世界上沒有所謂的好難民或壞難民,不同的只有環境。」若擁有好的環境,即使不堅強的難民也能融入社會。

他譬喻道,「一頭產乳的牛得先被餵飽」,越南船民當初獲得充沛資源,這些資源扶持著他們長出自己的力量,如今才有能力回饋德國社會。

若將這兩波難民獲得的政治與社會資源攤開在檯面上比較,兩者最關鍵的差異在於,越南船民自一開始就獲得政府保證,不會被遣返母國。

親自參與採訪諾登船民的史坦格指出,每個受訪的越南船民都提到:他們從抵達德國的第一天就知道,「無論發生什麼事,除非是自己想要,否則我不會再離開德國。」這帶給他們極大的安全感。

相比之下,2015年底來的中東難民得先熬過漫長的文件審核,「真正摧毀他們的是長達數年的等待,(被迫)待在德國等待未知的未來。」不知道能否留下來,也無法返回家鄉。原本滿心期待的新生活,僅剩不知期限的煎熬。

此外,當初家庭團聚規定寬鬆,越南船民能申請讓一家人來德團聚;但目前的難民政策緊縮,唯有未成年難民才能申請讓直系親屬來德國,而過程同樣曠日廢時。

當親愛的家人還在砲火連天的家鄉,難民即便已身在安全的德國,仍心繫遠方,要他們在這樣的背景下著眼融合,談何容易?

在種種融合背景、條件差異極大的情況下,對比兩波難民如今在德國的表現並不公平。

史坦格指出,難民人數也是十分現實的考量。西德政府當初在越南船民身上投入大筆金錢,但與如今的中東百萬難民人數相比僅是九牛一毛,也因此現在的德國政府無法拿過去用在越南船民上的政策如法炮製。

但即便如此,越南船民的例子仍證明了,難民融合的結果能締造雙贏的局面。例如,許多住在諾登的越南移民成為自行開業的律師、醫生,不僅本身是專業人才,更在當地創造更多工作機會,德國社會反而從這些越南難民獲益。正如史坦格所說的:「一開始你得付出許多,但最後你會獲得雙倍回報。」

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。